常見問題

垃圾收費實施後,市民在以下地點棄置垃圾前,必須用指定袋包妥或貼上指定標籤。

由私營廢物收集商的非壓縮型垃圾車所收集的垃圾會以按重模式收取「入閘費」,因此毋須使用指定袋包妥或貼上指定標籤,以免雙重付費。

簡言之,違規垃圾是指在「按袋」/「按標籤」收費模式下,既沒有用指定袋包妥,亦沒有貼上指定標籤的都市固體廢物。

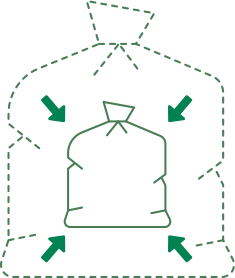

具體來說,如市民使用指定袋棄置垃圾時,沒有把垃圾袋束緊,或任由當中的垃圾刺破袋身,這些垃圾便可能被視為違規垃圾。

「以指定袋包妥」示意圖

沒有「以指定袋包妥」的例子

袋中垃圾

有部分從袋口伸出

袋中垃圾有部分

從袋身破口伸出

未有束緊袋口,

令當中的垃圾掉出

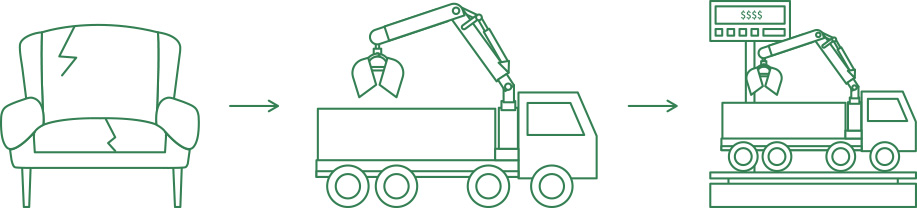

另外,如市民需棄置一些無法放入指定袋的大型垃圾(例如餐桌、書櫃或床褥等大型傢俬),則必須貼上指定標籤;否則該等大型垃圾也會被視為違規垃圾。

如需要棄置體積較大而不能以指定袋包妥的垃圾,而該等大型垃圾是由食環署(包括其承辦商)收集,或由私營廢物收集商以壓縮型垃圾車所收集,市民應在棄置前貼上指定標籤。指定標籤每個售價為$11,市民可於獲授權的零售點購買指定標籤。

如該等大型垃圾是透過私營廢物收集商的非壓縮型垃圾車所收集,則須按其重量繳付「入閘費」,市民毋須在棄置前貼上指定標籤,以免雙重付費。

在決定待棄置大型垃圾所須貼上的指定標籤數目時,市民應考慮相關大型垃圾的性質,例如所涉垃圾的結構、功能、設計、整體大小及數量,以決定該大型垃圾應視作一件或多件物品。當局在考慮個別個案是否涉及違例情況時,會顧及上述的因素,並按常理作出決定。

舉例而言,視乎實際事實及情況,以繩子牢牢地捆綁在一起的同一件廢棄家具中的分拆部分,應可視作一件垃圾,在棄置前只須貼上一個指定標籤;而一張桌子和一些椅子,或是床和床褥,即使是牢牢地捆綁在一起,亦很可能視作分開的物品,在棄置前每一件物品均須貼上一個指定標籤。

另外,數袋零散日常住宅垃圾牢牢捆綁在一起,按其本質應不屬於同一件垃圾,因此不能只貼上一個指定標籤,而應分別以數個指定袋包妥。

參考多層樓宇的現行做法,物業管理公司通常會在大堂或升降機等候區放置小型廢屑箱,以便個別人士處置少量小體積的垃圾,例如用過的紙巾。然而,此類小型垃圾容器並非設計為用於供個別人士處置來自個別住戶或辦公室等地方的日常垃圾。因此,只有棄置垃圾於上述收集少量小體積垃圾的容器時,市民才毋須使用指定袋或指定標籤。

收集少量小體積垃圾的容器的例子

升降機大堂的小型廢屑箱

屋苑平台的小型廢屑箱

公園的小型廢屑箱

狗糞收集箱

花園的小型廢屑箱

環保署在考慮個別垃圾容器是否符合上述使用目的時,會顧及實際環境和情況,並按常理作出決定。

於路邊或其他公共空間設置的廢屑箱棄置垃圾,毋須使用指定袋包妥或貼上指定標籤。

然而在公共空間設置廢屑箱是為了方便途人棄置廢屑,並不是用作收集家居垃圾之用。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》(第132BK章)第4(1)條及《遊樂場地規例》(第132BC章)第23(b)條,亂拋垃圾,包括棄置任何垃圾(例如住宅垃圾)在廢屑箱旁或頂部,已構成罪行。為避免有人濫用廢屑箱以逃避支付垃圾收費,食環署自2016年6月起分批推出投入口較小的新設計廢屑箱以防止公眾棄置家居垃圾在廢屑箱內。廢屑箱亦貼有更大的警告告示以宣傳不應將上述垃圾棄置在廢屑箱旁或頂部的信息。

若市民擺放垃圾時已按照法例把垃圾「用指定袋包妥」,即使該指定袋其後在處理和運輸過程中被他人損壞(而令有關的垃圾從該袋掉出),擺放該垃圾的市民亦不會觸犯相關罪行。

垃圾收費會按兩種模式徵收,分別為(一)按預繳式指定袋收費(按袋收費)及(二)按垃圾重量於廢物轉運站或堆填區收取「入閘費」(按重收費)。處所採用的收費模式,視乎採用何種垃圾收集方法而定。詳情請按此。

按重收費適用於聘用私營廢物收集商非壓縮型垃圾車(例如夾斗車,或以勾斗車運走垃圾斗/壓縮斗等)收集垃圾的處所,一般適用於工商業樓宇,因為工商業處所的垃圾不少是不適合用指定袋包裹或用壓縮型垃圾車運載。住宅處所的日常垃圾採用按重收費模式並不普遍,不過有少數因地方限制或個別原因(例如垃圾經垃圾槽直接掉入壓縮斗)而需要聘用私營廢物收集商非壓縮型垃圾車收集日常垃圾,因此在垃圾收費實施後會按垃圾重量收取「入閘費」。有關費用一般由業主攤分,住户無需再使用指定袋棄置垃圾,以免雙重收費。為鼓勵這些處所的住戶體現「污染者自付」原則,我們在為設有物業管理組織的住宅處所而編寫的良好作業指引中,提供了「入閘費」攤分機制的建議供物管公司參考。

垃圾收費計劃的設計原則,是方便用戶繼續沿用現時的垃圾收集系統,無需作重大改變。所以這些住宅處所可繼續聘用私營廢物收集商以非壓縮型垃圾車運載日常垃圾,並採用按重收費模式,不會強制更改為使用壓縮型垃圾車。

至於住宅處所的大型垃圾(例如餐桌、書櫃或床褥),如使用私營廢物收集商使用非壓縮型垃圾車(例如夾斗車)運走,亦會屬於按重收費。

環保署推出了多個減廢回收計劃,逐步完善社區回收網絡,以協助市民源頭減廢。當中包括「廢物源頭分類計劃」,為超過2 700個屋邨屋苑/住宅大廈及1 200幢工商業樓宇免費提供廢物分類回收桶;以及在鄉郊地區提供約1 100套路邊回收桶,回收塑膠、廢紙及金屬。另外,環保署正持續擴展社區回收網絡「綠在區區」。截至2024年3月已有約220個公共收集點,包括11個環保教育及回收支援並重的「回收環保站」、77個位置貼近單幢樓群或設於公共屋邨的「回收便利點」和超過130個每週定時定點運作的「回收流動點」,統一接收9種常見的回收物(廢紙、金屬、四電一腦及缺乏商業回收價值的玻璃容器、塑膠、小家電、慳電膽、充電池和紙包飲品盒),重點支援缺乏空間自設回收設施的住宅處所羣(包括單幢住宅樓宇和「三無」大廈)的居民參與源頭分類及乾淨回收。首個設於港鐵站的「回收便利點」「綠在青衣」剛於2024年2月投入服務,而第十二個「回收環保站」「綠在黃大仙」預計亦將於2024年第四季投入服務。此外,環保署正逐步在50個公共屋邨內設立小型「回收便利點」,方便公屋及附近居民參與乾淨回收,其中15個已經開始營運,另外有30個將會在完成裝修工程後,於2024年第二季起陸續開業。期間,環保署已安排相關營辦團體於今年3月1日或以前在有關屋邨內開設臨時收集點,營運時間為星期一至日早上10時至下午8時,直至相關的「回收便利點」開業以無縫交接。

現時,「綠在區區」亦支援合共約200個公共屋邨和超過1 800個私人屋苑/單幢樓/鄉村等的上門回收服務,收集上述9種常見的回收物。我們亦通過「智能回收系統先導計劃」,在「回收環保站」、「回收便利點」、公共屋邨、私人屋苑、鄉村、商場、大學和政府場地等不同的應用點,設置了共76套智能回收箱,供市民試用。

由上述各項組成的回收網絡已覆蓋全港各區超過8成的人口。此外,為鼓勵更多市民參與分類回收,環保署於2020年推出「綠綠賞」電子積分計劃,截至2024年2月底已有超過50萬個登記用戶。市民通過「綠綠賞」在「綠在區區」和智能回收箱進行回收時可獲取積分兌換禮品或日常生活用品。

現時所有「回收便利點」基本上全年開放,營運時間為早上9時至下午7時,包括星期日和公眾假期(當中只有農曆除夕至年初三、元旦前夕、中秋節、冬至及聖誕假期會有特別安排)。因應市民的服務需求,環保署已將大部分設於公共屋邨的「回收便利點」(包括上文提及的臨時收集點)營運時間調整至早上10時至下午8時。環保署會繼續檢視各社區回收設施的運作情況,以及個別社區對回收設施的具體需求,積極研究在公共街市及在「三無」大廈附近增加「回收流動點」及延長服務時間等措施。預計全港公共收集點的數目將可在今年8月增加至約500個,以加強社區回收網絡的服務,協助巿民妥善進行分類回收。

環保署正積極推行各項廚餘收集措施,包括加強對工商業和家居廚餘收集的支援,目前已有約900個分布全港的收集點,當中涵蓋食物工場、街市、熟食中心、批發市場、醫院、政府設施、大專院校、學校午膳供應商、酒店、商場和住宅等。

在公共屋邨方面,環保署將會在今年8月大致完成在全港213個公共屋邨安裝超過700個智能廚餘回收桶。在私人住宅方面,環保署一直透過回收基金和環境及自然保育基金協助私人住宅樓宇和鄉村安裝智能回收桶收集廚餘。此外,總單位數不少於1 000戶的私人屋苑亦可以參加2023年12月29日推出的「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」,申請資助安裝智能廚餘回收桶和維修保養服務,為期兩年。除了智能廚餘回收桶,環保署也透過「廚餘收集先導計劃」為私人住宅樓宇提供傳統有蓋廚餘回收桶收集廚餘。

對於因空間限制而未能安裝廚餘回收桶的住宅樓宇,環保署陸續試行在較鄰近住宅區的回收環保站設置智能廚餘回收桶,現時試點包括「綠在深水埗」、「綠在東區」和「綠在西貢」,並將於4月擴展計劃至「綠在沙田」。首個在食物環境衞生署(食環署)轄下街市設立的公眾廚餘收集點亦已於4月在駱克道街市啟用。此外,環保署在沙田區鄰近村屋或單幢式住宅大廈和食肆較集中的地點設置「廚餘回收流動點」,以定時定點街站的方式同時收集附近家居和食肆產生的廚餘。我們已在今年3月至4月期間在多區新增了55個夜間「廚餘回收流動點」,為市民提供更多方便的回收途徑。

為方便地舖食肆回收廚餘,環保署正逐步在食環署轄下的垃圾收集站設立收集點收集食肆廚餘,預計在2024年第二季可達近100個收集點。食肆和市民均可使用這些收集點回收廚餘。此外,環保署已在十五個地區食肆集中的地點,以流動站或流動車收集「餐飲小區」的廚餘。

環保署會繼續在其他合適的場地增設更多公眾廚餘收集點。