常见问题

垃圾收费实施后,市民在以下地点弃置垃圾前,必须用指定袋包妥或贴上指定标签。

由私营废物收集商的非压缩型垃圾车所收集的垃圾会以按重模式收取「入闸费」,因此毋须使用指定袋包妥或贴上指定标签,以免双重付费。

简言之,违规垃圾是指在「按袋」/「按标签」收费模式下,既没有用指定袋包妥,亦没有贴上指定标签的都市固体废物。

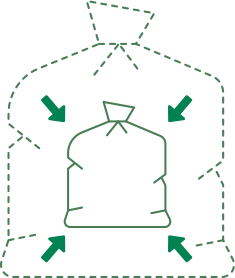

具体来说,如市民使用指定袋弃置垃圾时,没有把垃圾袋束紧,或任由当中的垃圾刺破袋身,这些垃圾便可能被视为违规垃圾。

「以指定袋包妥」示意图

没有「以指定袋包妥」的例子

袋中垃圾

有部分从袋口伸出

袋中垃圾有部分

从袋身破口伸出

未有束紧袋口,

令当中的垃圾掉出

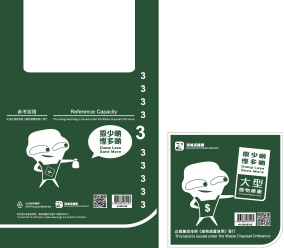

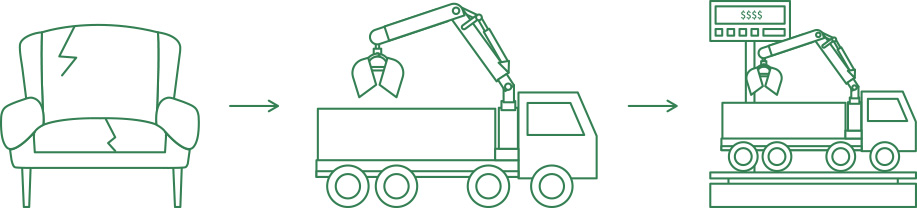

另外,如市民需弃置一些无法放入指定袋的大型垃圾(例如餐桌、书柜或床褥等大型家俬),则必须贴上指定标签;否则该等大型垃圾也会被视为违规垃圾。

如需要弃置体积较大而不能以指定袋包妥的垃圾,而该等大型垃圾是由食环署(包括其承办商)收集,或由私营废物收集商以压缩型垃圾车所收集,市民应在弃置前贴上指定标签。指定标签每个售价为$11,市民可于获授权的零售点购买指定标签。

如该等大型垃圾是透过私营废物收集商的非压缩型垃圾车所收集,则须按其重量缴付「入闸费」,市民毋须在弃置前贴上指定标签,以免双重付费。

在决定待弃置大型垃圾所须贴上的指定标签数目时,市民应考虑相关大型垃圾的性质,例如所涉垃圾的结构、功能、设计、整体大小及数量,以决定该大型垃圾应视作一件或多件物品。当局在考虑个别个案是否涉及违例情况时,会顾及上述的因素,并按常理作出决定。

举例而言,视乎实际事实及情况,以绳子牢牢地捆绑在一起的同一件废弃家具中的分拆部分,应可视作一件垃圾,在弃置前只须贴上一个指定标签;而一张桌子和一些椅子,或是床和床褥,即使是牢牢地捆绑在一起,亦很可能视作分开的物品,在弃置前每一件物品均须贴上一个指定标签。

另外,数袋零散日常住宅垃圾牢牢捆绑在一起,按其本质应不属于同一件垃圾,因此不能只贴上一个指定标签,而应分别以数个指定袋包妥。

参考多层楼宇的现行做法,物业管理公司通常会在大堂或升降机等候区放置小型废屑箱,以便个别人士处置少量小体积的垃圾,例如用过的纸巾。然而,此类小型垃圾容器并非设计为用于供个别人士处置来自个别住户或办公室等地方的日常垃圾。因此,只有弃置垃圾于上述收集少量小体积垃圾的容器时,市民才毋须使用指定袋或指定标签。

收集少量小体积垃圾的容器的例子

升降机大堂的小型废屑箱

屋苑平台的 小型废屑箱

公园的小型废屑箱

狗粪收集箱

花园的小型废屑箱

环保署在考虑个别垃圾容器是否符合上述使用目的时,会顾及实际环境和情况,并按常理作出决定。

于路边或其他公共空间设置的废屑箱弃置垃圾,毋须使用指定袋包妥或贴上指定标签。

然而在公共空间设置废屑箱是为了方便途人弃置废屑,并不是用作收集家居垃圾之用。

根据《公众洁净及防止妨扰规例》(第132BK章)第4(1)条及《游乐场地规例》(第132BC章)第23(b)条,乱抛垃圾,包括弃置任何垃圾(例如住宅垃圾)在废屑箱旁或顶部,已构成罪行。为避免有人滥用废屑箱以逃避支付垃圾收费,食环署自2016年6月起分批推出投入口较小的新设计废屑箱以防止公众弃置家居垃圾在废屑箱内。废屑箱亦贴有更大的警告告示以宣传不应将上述垃圾弃置在废屑箱旁或顶部的信息。

若市民摆放垃圾时已按照法例把垃圾「用指定袋包妥」,即使该指定袋其后在处理和运输过程中被他人损坏(而令有关的垃圾从该袋掉出),摆放该垃圾的市民亦不会触犯相关罪行。

垃圾收费会按两种模式征收,分别为(一)按预缴式指定袋收费(按袋收费)及(二)按垃圾重量于废物转运站或堆填区收取「入闸费」(按重收费)。处所采用的收费模式,视乎采用何种垃圾收集方法而定。详情请按此。

按重收费适用于聘用私营废物收集商非压缩型垃圾车(例如夹斗车,或以勾斗车运走垃圾斗/压缩斗等)收集垃圾的处所,一般适用于工商业楼宇,因为工商业处所的垃圾不少是不适合用指定袋包裹或用压缩型垃圾车运载。住宅处所的日常垃圾采用按重收费模式并不普遍,不过有少数因地方限制或个别原因(例如垃圾经垃圾槽直接掉入压缩斗)而需要聘用私营废物收集商非压缩型垃圾车收集日常垃圾,因此在垃圾收费实施后会按垃圾重量收取「入闸费」。有关费用一般由业主摊分,住户无需再使用指定袋弃置垃圾,以免双重收费。为鼓励这些处所的住户体现「污染者自付」原则,我们在为设有物业管理组织的住宅处所而编写的良好作业指引中,提供了「入闸费」摊分机制的建议供物管公司参考。

垃圾收费计划的设计原则,是方便用户继续沿用现时的垃圾收集系统,无需作重大改变。所以这些住宅处所可继续聘用私营废物收集商以非压缩型垃圾车运载日常垃圾,并采用按重收费模式,不会强制更改为使用压缩型垃圾车。

至于住宅处所的大型垃圾(例如餐桌、书柜或床褥),如使用私营废物收集商使用非压缩型垃圾车(例如夹斗车)运走,亦会属于按重收费。

环保署推出了多个减废回收计划,逐步完善社区回收网络,以协助市民源头减废。 当中包括「废物源头分类计划」,为超过2 700个屋村屋苑/住宅大厦及1 200幢工商业楼宇免费提供废物分类回收桶;以及在乡郊地区提供约1 100套路边回收桶,回收塑胶、废纸及金属。另外,环保署正持续扩展社区回收网络「绿在区区」。截至2024年3月已有约220个公共收集点,包括11个环保教育及回收支援并重的「回收环保站」、77个位置贴近单幢楼群或设于公共屋村的「回收便利点」和超过130个每周定时定点运作的「回收流动点」,统一接收9种常见的回收物(废纸、金属、四电一脑及缺乏商业回收价值的玻璃容器、塑胶、小家电、悭电 胆、充电池和纸包饮品盒),重点支援缺乏空间自设回收设施的住宅处所群(包括单幢住宅楼宇和「三无」大厦)的居民参与源头分类及干净回收。首个设于港铁站的「回收便利点」「绿在青衣」刚于2024年2月投入服务,而第十二个「回收环保站」「绿在黄大仙」预计亦将于2024年第 四季投入服务。此外,环保署正逐步在50个公共屋村内设立小型「回收便利点」,方便公屋及附近居民参与干净回收,其中15个已经开始营运,另外有30个将会在完成装修工程后,于2024年第二季起陆续开业。期间,环保署已安排相关营办团体于今年3月1日或以前在有关屋村内开设临时收集点,营运时间为星期一至日早上10时至下午8时,直至相关的「回收便利点」开业以无缝交接。

现时,「绿在区区」亦支援合共约200个公共屋村和超过1 800个私人屋苑/单幢楼/乡村等的上门回收服务,收集上述9种常见的回收物。我们亦通过「智能回收系统先导计划」,在「回收环保站」、「回收便利点」、公共屋村、私人屋苑、乡村、商场、大学和政府场地等不同的应用点,设置了共76套智能回收箱,供市民试用。

由上述各项组成的回收网络已覆盖全港各区超过8成的人口。此外,为鼓励更多市民参与分类回收,环保署于2020年推出「绿绿赏」电子积分计划,截至2024年2月底已有超过50万个登记用户。市民通过「绿绿赏」在「绿在区区」和智能回收箱进行回收时可获取积分兑换礼品或日常生活用品。

现时所有「回收便利点」基本上全年开放,营运时间为早上9时至下午7时,包括星期日和公众假期(当中只有农历除夕至年初三、元旦前夕、中秋节、冬至及圣诞假期会 有特别安排)。 因应市民的服务需求,环保署已将大部分设于公共屋村的「回收便利点」(包括上文提及的临时收集点)营运时间调整至早上10时至下午8时。环保署会继续检视各社区回收设施的运作情况,以及个别社区对回收设施的具体需求,积极研究在公共街市及在「三无」大厦附近增加「回收流动点」及延长服务时间等措施。预计全港公共收集点的数目将可在今年8月增加至约500个,以加强社区回收网络的服务,协助巿民妥善进行分类回收。

环保署正积极推行各项厨余收集措施,包括加强对工商业和家居厨余收集的支援,目前已有约900个分布全港的收集点,当中涵盖食物工场、街市、熟食中心、批发市场、医院、政府设施、大专院校、学校午膳供应商、酒店、商场和住宅等。

在公共屋村方面,环保署将会在今年8月大致完成在全港213个公共屋村安装超过700个智能厨余回收桶。在私人住宅方面,环保署一直透过回收基金和环境及自然保育基金协助私人住宅楼宇和乡村安装智能回收桶收集厨余。此外,总单位数不少于1 000户的私人屋苑亦可以参加2023年12月29日推出的「私人屋苑智能厨余回收桶试验计划」,申请资助安装智能厨余回收桶和维修保养服务,为期两年。除了智能厨余回收桶,环保署也透过「厨余收集先导计划」为私人住宅楼宇提供传统有盖厨余回收桶收集厨余。

对于因空间限制而未能安装厨余回收桶的住宅楼宇,环保署陆续试行在较邻近住宅区的回收环保站设置智能厨余回收桶,现时试点包括「绿在深水埗」、「绿在东区」和「绿在西贡」,并将于4月扩展计划至「绿在沙田」。首个在食物环境卫生署(食环署)辖下街市设立的公众厨余收集点亦已于4月在骆克道街市启用。此外,环保署在沙田区邻近村屋或单幢式住宅大厦和食肆较集中的地点设置「厨余回收流动点」,以定时定点街站的方式同时收集附近家居和食肆产生的厨余。我们已在今年3月至4月期间在多区新增了55个夜间「厨余回收流动点」,为市民提供更多方便的回收途径。

为方便地铺食肆回收厨余,环保署正逐步在食环署辖下的垃圾收集站设立收集点收集食肆厨余,预计在2024年第二季可达近100个收集点。食肆和市民均可使用这些收集点回收厨余。此外,环保署已在十五个地区食肆集中的地点,以流动站或流动车收集「餐饮小区」的厨余。

环保署会继续在其他合适的场地增设更多公众厨余收集点。